Saturday, October 10, 2015

내가 느낀 KAIST와 서울대의 차이

이공계 교수라면 KAIST에 대해서 대부분 잘 알리라고 본다. 그런데 KAIST에 해양학과가 없기 때문에 나는 KAIST를 갈 일도 없었고 그동안 잘 몰랐다.

내가 처음 KAIST에 간 것은 몇년 전 ICISTS란 회의에 연사로 초청받았을 때이다. ICISTS는 학부 학생들이 주관이 되어 만든 국제 학술 대회다. 처음에는 믿기지가 않았다. 학부생들이 만든 대회가 얼마나 제대로 운영될까 싶었다. 대부분 학술대회는 대학원생이 되어서 지도교수님이 경비를 대주는 경우 참여한다. 하지만 학부생들의 경우 자비로 와야할텐데 정말 이런 대회가 가능할까 싶었다.

하지만 뜻밖이었다. 먼 외국에서조차 자기 돈을 내고 일주일 간을 서울도 아닌 대전에 머물면서 회의에 참가하러 오는 사람들도 적지 않았다. 또 학생들이 중심이 되어 하다보니 그 뜻이 가상해 유명한 외국 강사들도 돈을 안 받고 pro bono로 와서 강연을 해 주었다. 진짜 교수님들이 뒤에서 지시하는 것이 아니라 학부 학생들에 의해 자발적으로 돌아가는 것을 확인할 수 있었다. 내가 참여했을 때가 아마 7년째였던 것 같다. 한순간에 이 정도 수준에 이르렀다고 보지는 않는다.

학부생 주관 행사에 감명을 받은 나는 이런 것을 서울대생들도 해보면 어떨까 해서 한 간부 여학생에게 물었다. 그러자 그 학생은 "교수님. 서울대 학생들은 이런 거 절대로 못해요." 라고 했다. 왜냐고 물었더니 KAIST는 학생들이 모두 기숙사 생활을 하기 때문에 1년 전부터 매일 늦을 때는 새벽까지 함께 토론하고 일을 하나하나씩 처리한다는 것이다. 서울대생들은 수업이 끝나면 집으로 가기 때문에 절대로 이렇게 세심한 준비와 팀웍으로 이루어지는 일을 해낼 수 없다는 것이다.

그 학생의 말을 듣는 순간 내가 겪었던 서울대 학부시절이 생각났다. 대학이라고 들어왔는데 전혀 어떤 방향으로 가야할지도 몰랐고 또 아무도 이끌어주지 않았다. KAIST는 학교 규모가 서울대에 비해 작고 또 비슷한 전공들로 구성되어 있기 때문에 그럴 일이 덜하겠지만 인문학부터 예술 분야까지 거의 모든 학문 분야가 총망라된 서울대의 경우 학생이 방향과 정체성을 잃기가 상대적으로 쉽다.

하지만 이런 자유방임적 환경도 나름 장점이 있다. 길이 없는 망망대해에서 문제를 찾고 스스로 해결하는 개인적 능력이 발달하게 되는 것 같다. 알다시피 세상의 많은 문제가 교과서식 정답이 없고 스스로 찾아가고 해결해 나아가야 하는 것이다. 사실 돌이켜보면 이런 점이 내 인생에 큰 힘이 되었던 것 같다. 효율성 못지않게 비효율적으로 보이는 것도 중요하다는 이야기다.

당시 나는 서울대 자유전공학부 겸무교수로도 있었다. 내가 아는 몇몇 자유전공학부생들에게ICISTS를 이야기해주며 한번 이런 것을 해보자고 했다. 스폰서는 내가 어떻게든 찾아볼테니. 그리고 KAIST학생들과의 만남도 주선했다. 그런데 역시 이렇게 고도의 조직과 결집이 필요한 일에서는 서울대 학생들이 잘할 수 없었다.

입시철에 서울대와 KAIST 중 어디를 갈까 고민하는 학생들에게 혹시 도움이 될까 싶어 내가 본 두 대학의 차이를 적어보았다.

Friday, October 9, 2015

계산과학의 역사 1 (그리스인들의 의심,Greek suspicion)

이번 학기(2015년 2학기) 계산과학의 기초와 역사라는 과목을 처음으로 개설하여 가르치고 있다. 수학의 역사를 뒤돌아보니 재미난 이야기들이 많다. 그 중에 하나가 그리스 사람들이 가졌던 일종의 편견이었다. 이 편견 때문에 1600년대에 데카르트(Descartes)에 이르기 전까지 많은 사람들이 숫자(number)와 도형(geometry)를 별개로 생각하였다. 참고로 데카르트가 좌표라는 개념을 도입한 후에야 사람들이 숫자가 곧 도형의 길이나 크기와 일맥상통한다는 것을 알게 되었다.

그리스 사람들은 모든 것을 기하학적인 관점에서 이해하려고 했다. 피타고라스의 정리도 a^2+b^2=c^2이라는 숫자의 개념이 아니라 직각이라는 각도를 만들려면 삼각형 변의 길이가 3:4:5라는 비율이 되어야 한다는 기하학적 관점에서 이해했다. 특히 그들은 무한의 개념을 아주 싫어했다. 오늘날 우리는 무엇이 무한대로 간다던가 어떤 값이 무한히 0에 수렴한다는 것을 이해하는 데 어려움이 없다. 하지만 그리스인들은 무한이라는 것이 도저히 있을 수 없다고 생각했다. 무언가의 착오와 착각 때문에 생긴 현상이라고 생각했다.

숫자도 자연수와 정수만을 인정했다. 나눗셈을 하면 딱 떨어지지 않는데 유리수(rational number)의 경우 두 숫자의 나눔(예를 들어, 3.333...은 10/3)으로 표현할 수 있으니까 그런 점에서 유리수의 존재와 지위는 인정하였다.

문제는 무리수(irrational number)였다. 그들은 곧 논란에 휩싸였다. 알다시피 두 변의 길이가 1인 직각삼각형의 경우 나머지변의 길이가 피타고라스 정리에 의해 2의 제곱근(square root of 2)이다. 또 2의 제곱근은 무한히 간다.

그들은 '어떻게 위의 그림처럼 눈으로 볼 때 이미 정해진 길이(segment)가 계속 무한히 갈 수 있겠는가'라고 의심했다. 그러니까 도형상으로는 고정되어 있는데 그것이 숫자로 표현하고자 할 때 무한히 간다는 것이 그들에게는 말이 안되는 것이었다. 그래서 결국 그리스의 수학은 정말 찬란하고 여러가지 좋은 지적 유산을 만들었음에도 불구하고 그 놈의 숫자와 도형에 관한 논란 때문에 더 크게 발전하지 못했다. 무한에 대한 논란은 뉴턴이 미분방정식을 통해 자연을 설명하면서 종결되었다. 미분방정식의 핵심 개념이 무한(infinite/infinitesimal)이기 때문이다.

우리는 이것을 오늘날 반복적인 학습의 결과로 당연한 사실로 받아들이고 있다. 하지만 수학자들의 말에 따르면 아직도 이 문제는 결론이 난 게 아니라고 한다. 그래서 어쩌면 그리스인들의 생각이 정말 얼토당토한 게 아닌지도 모른다는 것이다.

어떻게 우리는 무한히 큰 것(infinite)과 무한히 작은 것(infinitesimal)한 것을 이해하는지 다시 되돌아보게 된다.

Saturday, October 3, 2015

행렬 교육(My first experience with matrix)

내가 행렬(matrix)을 처음 접한 것은 고등학교 3학년 때였다. 그러니까 79년으로 기억된다. 행렬은 수학에서 1차 연립방정식을 효과적으로 풀기 위해 배우는 것인데 그때는 컴퓨터가 없어 아무도 이것을 왜 배우는지 몰랐다.

x, y, z 3개의 미지수가 있다면 그냥 손으로 풀면 되지 왜 굳이 이렇게 꼬아서 생각하는지 궁금했고 누구에게 물어봐도 시원한 답을 들을 수 없었다. 그래서 나는 혼자 속으로 예비고사에 수학 만점자들이 너무 많이 나오니까 일부러 퀴즈 같은 것을 만들어 만점자를 줄이기 위한 수단이라고 생각하였다.

지금 생각하면 너무나 어처구니 없는 생각이다. 하지만 그 당시는 계산과학은 커녕 컴퓨터도 보급이 안 된 시절이라 몇몇 수학과 교수님들 아니고는 행렬이 어떻게 쓰이는지를 알지 못했을 것이다.

행렬은 대학교에 들어와서 선형대수(linear algebra)라는 과목으로 다시 배웠는데 그 과목을 가르치던 강사도 잘 몰랐던 것 같다. 정말 왜 이렇게 쓸데없는 어린아이 장난같은 과목을 일부러 어렵게 만들어 가르치는지 도무지 알 수 없었다.

행렬의 중요성을 알게 된 것은 대학원에 들어가서 그것도 미국 대학원에 가서 소위 연구라는 것을 하기 시작하면서부터이다. 과학은 관측과 실험이다. 우리는 새로운 관측을 늘 하는데 그것은 결국 자연을 구성하는 요소들을 이해하기 위한 것이고 주로 컴퓨터 상에서 행렬을 계산하는 것으로 종결된다. 그러니까 행렬은 어쩌면 내가 알아야 할 과목들 가운데 가장 연구와 밀접했던 과목이었던 것이었다. 이것이 왜 중요한가를 5-6년뒤에야 그것도 외국에 가서 공부하면서 알게 된 것이다.

많은 대학생들이 왜 선형대수를 배우는가 할 것이다. 맞다. 선형대수는 연구가 본격화되는 대학원에 가서야 사용하게 된다. 만약 계산과학 연합전공을 들어온다면 좀 일찍 사용하게 되겠지만. 대학교육은 그래서 calculus 중심으로 이루어지고 있는데 이것은 선형대수를 배우기 전에 알아야 하는 것들이기 때문이다.

요즘 학생들은 자기가 좋아하는 쪽만 하려고 한다. 자기가 잘하고 좋아하는 것을 택하는 것이 가장 좋은 인생이라고 말한다. 하지만 50대에 이른 나는 그렇게 생각하지 않는다. 때로는 어두운 터널을 숨을 참고 끝에 작은 불빛만 보고 달려 가듯이 다소 무모해보이지만 이해 안가고 힘든 것도 견디는 참을성이 필요하다. 스티브 잡스도 나와 같은 말을 했다. 할 때는 왜 하는지 모르지만 지나고 나면 모든 점들이 연결이 되는 것을 알 수 있다고.

Saturday, September 19, 2015

과학자와 변호사의 차이 (Difference between Scientist and Lawyer)

학생들에게 가끔 과학자와 변호사의 차이가 무엇이냐고 묻는다.

한 학생이 수입(income)에 큰 차이가 있다고 한다. 맞는 말이다. ㅠㅠ 그런데 내가 기대했던 답은 아니다.

과학자와 변호사 모두 이성과 논리를 정연하게 펼쳐야 하는 직업이다. 그래서 공부도 많이 해야 되고 책도 많이 읽어야 한다. 그런데 과학자는 답에 연연하지 않는다. 반면 변호사는 답을 바꿀 수가 없다. 과학자는 여러 가지 가능성 중에 가장 개연한 것(probable)을 선택하고 또 그것을 바탕으로 그 다음 단계에서 개연한 것을 선택해 궁극적으로 결론에 이른다. 하지만 변호사는 이러한 과정보다 먼저 답을 정하고 그 답을 맞추기 위해 거꾸로 여러 가지 가능성 중에 자기한테 유리한 것을 골라 끼워맞춘다. 쉽게 이야기해 나에게 변호를 부탁한 client가 설령 잘못했다는 것을 알더라도 그렇다고 인정할 수 없듯이.

지금 나타난 사실만을 바탕으로 추론하기 때문에 과학자들은 가끔 황당한 결론에 도달하기도 한다. 그래서 어찌보면 과학자들은 답에는 관심이 없는 것 같이 보인다. 하지만 또 새로운 사실이 나타나면 과학자들은 답을 바꾸는 데 주저하지 않는다. 과학에서 중요한 것은 어떠한 주장이라기 보다 새로운 사실을 찾아내어 옳은 결론에 이를 수 있도록 하는 것이다. 과학의 본질은 그래서 관측과 실험이다. 결론과 해석이 아니고 새로운 데이터와 정보를 추가함으로써 누가 보더라도 합당한 결론에 이르게 하는 것이다. 변호사는 반면 불완전한 정보를 바탕으로 과감하게 결론을 내리는 것이다. 나도 그래서 다른 과학자의 논문을 볼때 결론에는 동의하지 않더라도 그 사람이 어떤 자료를 썼는가를 들여다보게 된다.

다시 말해 과학자는 무엇을 많이 잘 아는 사람이 아니다. 과학자는 왜 우리는 그것을 안다고 생각하는가? 를 아는 사람이다. 어떤 실험과 관측 결과가 있었기 때문에 우리가 이렇게 생각하고 있다라는 것을 아는 것이다.

요즘 소통이 강조되고 있다. 그런데 진정으로 소통이 이루어지려면 남의 이야기를 듣고 나의 생각을 바꿀 수 있어야 한다. 마음을 비우자고 해 놓고 상대편이 비우는 순간 내 생각을 채우려고 한다면 소통이 가능하겠는가? 비근한 예로 여야 대표가 만나 대화를 하자면서 당신 이야기를 들어보니 일리가 있다고 말하고 자기쪽 주장을 바꾼 적이 있던가? 또 어릴적 부모와 대화하면 늘 공부 열심히 해야한다라는 쪽으로 결론을 내지 않던가?

어떤 새롭고 객관적인 사실 앞에도 절대 바꿀 수 없는 관점을 소위 dogma라고 한다. 종교적 주장이 대표적인 것들이다. 과학적인 접근만이 능사가 아니다. 인간의 본성이 불완전하기 때문에 때로는 dogma도 필요하다. 하지만 소통이 중요하다고 말할 때는 최소한 우리가 과학자처럼 행동해야 된다는 것을 뜻한다.

한 학생이 수입(income)에 큰 차이가 있다고 한다. 맞는 말이다. ㅠㅠ 그런데 내가 기대했던 답은 아니다.

과학자와 변호사 모두 이성과 논리를 정연하게 펼쳐야 하는 직업이다. 그래서 공부도 많이 해야 되고 책도 많이 읽어야 한다. 그런데 과학자는 답에 연연하지 않는다. 반면 변호사는 답을 바꿀 수가 없다. 과학자는 여러 가지 가능성 중에 가장 개연한 것(probable)을 선택하고 또 그것을 바탕으로 그 다음 단계에서 개연한 것을 선택해 궁극적으로 결론에 이른다. 하지만 변호사는 이러한 과정보다 먼저 답을 정하고 그 답을 맞추기 위해 거꾸로 여러 가지 가능성 중에 자기한테 유리한 것을 골라 끼워맞춘다. 쉽게 이야기해 나에게 변호를 부탁한 client가 설령 잘못했다는 것을 알더라도 그렇다고 인정할 수 없듯이.

지금 나타난 사실만을 바탕으로 추론하기 때문에 과학자들은 가끔 황당한 결론에 도달하기도 한다. 그래서 어찌보면 과학자들은 답에는 관심이 없는 것 같이 보인다. 하지만 또 새로운 사실이 나타나면 과학자들은 답을 바꾸는 데 주저하지 않는다. 과학에서 중요한 것은 어떠한 주장이라기 보다 새로운 사실을 찾아내어 옳은 결론에 이를 수 있도록 하는 것이다. 과학의 본질은 그래서 관측과 실험이다. 결론과 해석이 아니고 새로운 데이터와 정보를 추가함으로써 누가 보더라도 합당한 결론에 이르게 하는 것이다. 변호사는 반면 불완전한 정보를 바탕으로 과감하게 결론을 내리는 것이다. 나도 그래서 다른 과학자의 논문을 볼때 결론에는 동의하지 않더라도 그 사람이 어떤 자료를 썼는가를 들여다보게 된다.

다시 말해 과학자는 무엇을 많이 잘 아는 사람이 아니다. 과학자는 왜 우리는 그것을 안다고 생각하는가? 를 아는 사람이다. 어떤 실험과 관측 결과가 있었기 때문에 우리가 이렇게 생각하고 있다라는 것을 아는 것이다.

요즘 소통이 강조되고 있다. 그런데 진정으로 소통이 이루어지려면 남의 이야기를 듣고 나의 생각을 바꿀 수 있어야 한다. 마음을 비우자고 해 놓고 상대편이 비우는 순간 내 생각을 채우려고 한다면 소통이 가능하겠는가? 비근한 예로 여야 대표가 만나 대화를 하자면서 당신 이야기를 들어보니 일리가 있다고 말하고 자기쪽 주장을 바꾼 적이 있던가? 또 어릴적 부모와 대화하면 늘 공부 열심히 해야한다라는 쪽으로 결론을 내지 않던가?

어떤 새롭고 객관적인 사실 앞에도 절대 바꿀 수 없는 관점을 소위 dogma라고 한다. 종교적 주장이 대표적인 것들이다. 과학적인 접근만이 능사가 아니다. 인간의 본성이 불완전하기 때문에 때로는 dogma도 필요하다. 하지만 소통이 중요하다고 말할 때는 최소한 우리가 과학자처럼 행동해야 된다는 것을 뜻한다.

Friday, September 18, 2015

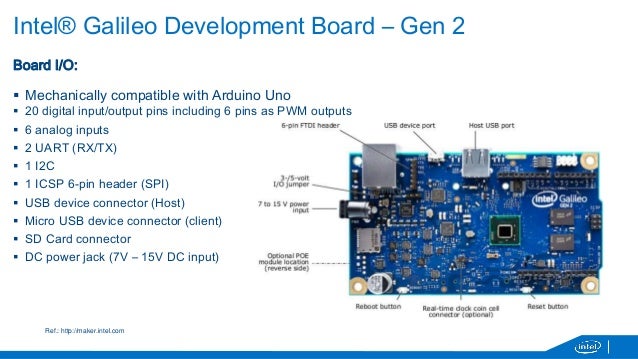

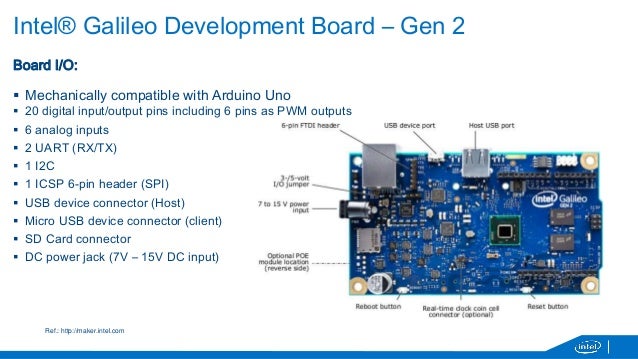

Intel Galileo Board

작년에 한국 인텔로부터 약 50개의 Galileo Board Generation 2를 무상으로 지원받았다. 이것을 어떻게 수업에 활용하느냐가 고민이다.

왜 갑자기 인텔 같이 최고 사양을 지향하는 세계적인 회사가 싼 저전력 마이크로프로세서 보드를 제작하기 시작했을까? 내 이야기가 맞는지는 모르겠지만 다음과 같은 이유가 아니였을까 싶다.

인텔은 Xeon과 같이 최고의 스피드를 가진 프로세서만을 추구해왔다. 하지만 최근 모바일 컴퓨팅과 핸드폰이 대세가 되면서 실제 시장이 저전력 프로세서에 있다는 것을 깨달은 것 같다. 혹시 ARM프로세서라고 들어봤는가? 원래 CPU는 큰 자본과 경험을 가진 미국 같은 나라만이 할 수 있었다. 우리나라 삼성전자도 여기는 끼지 못했다. 속된 말로 고작 메모리로 먹고 사는 기업인 셈이다. ARM 프로세서는 만드는 방법과 특허를 공유하고 대신 사용료만 받는다. 영국에서 시작한 걸로 알고 있는데 그 덕분에 삼성전자를 포함하여 전세계적으로 ARM프로세서를 만드는 기업은 수십 군데가 된다. 한마디로 완전 발상의 전환이다.

내 생각에는 인텔이 뒤늦게 판도의 변화를 느끼고 저전력 보드시장에 뛰어든 것 같다. 그런데 이미 ARM이 시장을 장악하고 있기 때문에 일단 좋은 보드를 만들어 시장에 알리자는 뜻에서 만든 것 같다.

갈릴레오 보드는 Arduino, Raspberry Pi 에 이어진 Microcontroller, Microprocessor의 전통을 잇고있다. 미국에는 Maker Faire와 같이 DIY(Do It Yourself)운동이 아주 활발하다. 우리나라는 최근 3D 프린터로 이같은 것이 조금 알려지는 것 같다.

인텔이 갈릴레오 보드를 만들어 그것을 전세계에 보급하는 이유는 어쩌면 달라진 기업 문화 때문일지도 모른다. 지금까지 기업은 철저히 베일에 가려져 신제품이 출시하기 전까지 무엇을 하는지 외부에 알리지 않았다. 하지만 애플이 App store를 만들어 일반 시민의 참여를 유도하고 또 구글도 그러면서 더이상 외부와 차단하고 회사안에서의 의견만을 바탕으로 미래 시장을 선도하기가 힘들어졌다. 우리나라 삼성전자의 경우 상당히 좋은 하드웨어를 만들고 App store를 만들고도 일반 개발자들의 참여가 미진하여 애플과 같은 호황은 못누린다고 들었다.

미래의 기업은 어느정도 외부와 가치를 공유해야하지만(Value Sharing) 살아남을 수 있다는 것을 인텔이 실천하는 것인지도 모른다.

최근 많은 사람들이 사물인터넷에 대해 열광한다. 하지만 막상 곰곰이 생각해보면 무엇을 해야할지 막막하다. 인텔이 이처럼 재미난 보드를 주었는데 과연 이것을 어떻게 수업을 활용할까는 아직 아이디어가 잘 떠오르지 않는다.

왜 갑자기 인텔 같이 최고 사양을 지향하는 세계적인 회사가 싼 저전력 마이크로프로세서 보드를 제작하기 시작했을까? 내 이야기가 맞는지는 모르겠지만 다음과 같은 이유가 아니였을까 싶다.

인텔은 Xeon과 같이 최고의 스피드를 가진 프로세서만을 추구해왔다. 하지만 최근 모바일 컴퓨팅과 핸드폰이 대세가 되면서 실제 시장이 저전력 프로세서에 있다는 것을 깨달은 것 같다. 혹시 ARM프로세서라고 들어봤는가? 원래 CPU는 큰 자본과 경험을 가진 미국 같은 나라만이 할 수 있었다. 우리나라 삼성전자도 여기는 끼지 못했다. 속된 말로 고작 메모리로 먹고 사는 기업인 셈이다. ARM 프로세서는 만드는 방법과 특허를 공유하고 대신 사용료만 받는다. 영국에서 시작한 걸로 알고 있는데 그 덕분에 삼성전자를 포함하여 전세계적으로 ARM프로세서를 만드는 기업은 수십 군데가 된다. 한마디로 완전 발상의 전환이다.

내 생각에는 인텔이 뒤늦게 판도의 변화를 느끼고 저전력 보드시장에 뛰어든 것 같다. 그런데 이미 ARM이 시장을 장악하고 있기 때문에 일단 좋은 보드를 만들어 시장에 알리자는 뜻에서 만든 것 같다.

갈릴레오 보드는 Arduino, Raspberry Pi 에 이어진 Microcontroller, Microprocessor의 전통을 잇고있다. 미국에는 Maker Faire와 같이 DIY(Do It Yourself)운동이 아주 활발하다. 우리나라는 최근 3D 프린터로 이같은 것이 조금 알려지는 것 같다.

인텔이 갈릴레오 보드를 만들어 그것을 전세계에 보급하는 이유는 어쩌면 달라진 기업 문화 때문일지도 모른다. 지금까지 기업은 철저히 베일에 가려져 신제품이 출시하기 전까지 무엇을 하는지 외부에 알리지 않았다. 하지만 애플이 App store를 만들어 일반 시민의 참여를 유도하고 또 구글도 그러면서 더이상 외부와 차단하고 회사안에서의 의견만을 바탕으로 미래 시장을 선도하기가 힘들어졌다. 우리나라 삼성전자의 경우 상당히 좋은 하드웨어를 만들고 App store를 만들고도 일반 개발자들의 참여가 미진하여 애플과 같은 호황은 못누린다고 들었다.

미래의 기업은 어느정도 외부와 가치를 공유해야하지만(Value Sharing) 살아남을 수 있다는 것을 인텔이 실천하는 것인지도 모른다.

최근 많은 사람들이 사물인터넷에 대해 열광한다. 하지만 막상 곰곰이 생각해보면 무엇을 해야할지 막막하다. 인텔이 이처럼 재미난 보드를 주었는데 과연 이것을 어떻게 수업을 활용할까는 아직 아이디어가 잘 떠오르지 않는다.

Monday, September 10, 2007

Typing Hangul

Since there are no reliable speech recognition software for Korean language, typing Hangul is painfully slower than alphabet. The only option I have is to launch an use 'on-screen keyboard'. There are various on-screen keyboards in the market but the one that I like the most is "Clickey" which allows both alphabet and Hangul. With Clickey on the screen, I can use either Integramouse or HeadMouse Extreme to click letter by letter. I know it's painful but there is no graceful way as far as I can see. If there is somebody reading this blog who knows a better way, I really like to speak to that person.

I believe Clickey was made by Korean and I am very thankful to that person or organization. The web page where you can download the products for free is: http://jj21.org. In Windows XP, for instance, there is an on-screen keyboard but it does not seem to support Hangul. In Windows Vista,Hangul is supported but I like Clickey much better. There is some glitch when toggling between alphabet and Hangul but one can live with it. Again I would like to thank the makers of Clickey.

I believe Clickey was made by Korean and I am very thankful to that person or organization. The web page where you can download the products for free is: http://jj21.org. In Windows XP, for instance, there is an on-screen keyboard but it does not seem to support Hangul. In Windows Vista,Hangul is supported but I like Clickey much better. There is some glitch when toggling between alphabet and Hangul but one can live with it. Again I would like to thank the makers of Clickey.

Saturday, September 8, 2007

Mouse alternative devices: How I use the computer

I cannot move my hands at all and yet I can move mouse pointer on the computer screen. How do I do this? Well it is because I use special assistive devices. I was introduced to such devices when I was in Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center by people at CART, the same folks that taught me Dragon Naturallyspeaking speech recognition software. There are many options (assistive devices) but I found two systems that I liked in particular.

1. Integramouse

This device is placed close to one’s mouth using special arm-like mounting rod. Using lips one can move the tip of the Integramouse and this small motion translates into movement of mouse pointer on the screen. They say it takes less than 10 g of lip pressure to active the mouse. Integramouse plugs into the computer via USB connector, and the beauty of it is that most types of computers including Windows, Macs and workstations recognizes it as mouse device right away without any driver. It is basically a sip and puff system; in order to click the left button of the mouse, one has to sip, and to click the right button one needs to puff on it. Integramouse can be found on online Internet stores in U.S. But I think it was developed in Austria. The integramouse itself is about $2000. However, don’t forget to buy the mounting rod called “Universal Mounting System” which is an additional $200 or so. I bought mine at ‘Infogrip’ (http://www.infogrip.com). Then I bought the second one from ‘Tash’ (http://www.tash.com). The Integramouse has become the most widely used assistive devices for me and I cannot imagine doing my job without it. I strongly recommend to anyone who cannot use hands like me. I found that people that have small mobility with hands tend not to these devices.

2. HeadMouse Extreme

This is a device that I use when I work in bed. HeadMouse Extreme tracks the movement of your hand using a special reflective sticker placed on your forehead. It plugs into the computer via USB connector. The maker is Origin Instruments (http://orin.com) and is again available at various online Internet stores. I bought mine a little over $1000. One has to get the mounting bracket and reflective stickers called targets. Since HeadMouse only allows movement of mouse pointer (as opposed to clicking), one must get either Sip/Puff Switch or clicking software called Dragger from Origin Instruments. They are additional costs. I use the Dragger software which costs several tens of dollars with the HeadMouse. I’m also very satisfied with the HeadMouse as I can extend my working hours which I need because it is slower without hands.

1. Integramouse

This device is placed close to one’s mouth using special arm-like mounting rod. Using lips one can move the tip of the Integramouse and this small motion translates into movement of mouse pointer on the screen. They say it takes less than 10 g of lip pressure to active the mouse. Integramouse plugs into the computer via USB connector, and the beauty of it is that most types of computers including Windows, Macs and workstations recognizes it as mouse device right away without any driver. It is basically a sip and puff system; in order to click the left button of the mouse, one has to sip, and to click the right button one needs to puff on it. Integramouse can be found on online Internet stores in U.S. But I think it was developed in Austria. The integramouse itself is about $2000. However, don’t forget to buy the mounting rod called “Universal Mounting System” which is an additional $200 or so. I bought mine at ‘Infogrip’ (http://www.infogrip.com). Then I bought the second one from ‘Tash’ (http://www.tash.com). The Integramouse has become the most widely used assistive devices for me and I cannot imagine doing my job without it. I strongly recommend to anyone who cannot use hands like me. I found that people that have small mobility with hands tend not to these devices.

2. HeadMouse Extreme

This is a device that I use when I work in bed. HeadMouse Extreme tracks the movement of your hand using a special reflective sticker placed on your forehead. It plugs into the computer via USB connector. The maker is Origin Instruments (http://orin.com) and is again available at various online Internet stores. I bought mine a little over $1000. One has to get the mounting bracket and reflective stickers called targets. Since HeadMouse only allows movement of mouse pointer (as opposed to clicking), one must get either Sip/Puff Switch or clicking software called Dragger from Origin Instruments. They are additional costs. I use the Dragger software which costs several tens of dollars with the HeadMouse. I’m also very satisfied with the HeadMouse as I can extend my working hours which I need because it is slower without hands.

Subscribe to:

Posts (Atom)